Actualités

Paris Photo

Secteur Prismes - Stand SP6 - Salon d'honneur - 1er étage

Du 06 novembre au 10 novembre 2019

Art Elysées

Pavillon A - Stand 128

Du 16 octobre au 21 octobre 2019

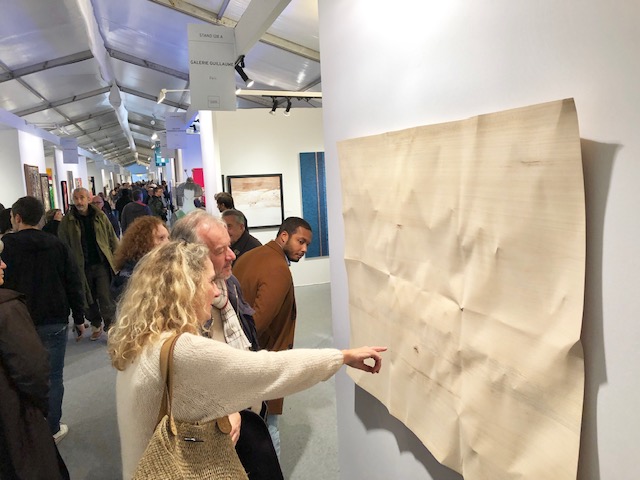

La Galerie Guillaume a participé pour la première fois au salon Art Elysées. Celui-ci se déroulait sur les Champs Elysées, en même temps et à deux pas de la Fiac. Des amateurs et des collectionneurs nombreux ont visité notre stand. Ils était heureux de découvrir l'esprit de la galerie puisque nous présentions neuf de nos artistes : Jean-Paul Agosti - Bang Hai Ja - François-Xavier de Boissoudy - Anne Deval - Jérémie Lenoir - Yves Lévêque - Marcoville - Christian Renonciat - Pierre Wemaëre. Nous avons apprécié l'ambiance d'Art Elysées, très chaleureuse, avec des visiteurs très curieux de tout.

Vernissage Pierre Wemaëre

L'expression figurée

10 octobre 2019

Le vernissage de la nouvelle exposition de Pierre Wemaëre a eu lieu à la galerie en présence des collectionneurs qui suivent depuis longtemps le travail de l'artiste disparu en 2010, et de nouveaux amateurs. Des œuvres de Pierre Wemaëre qui n'avaient jamais été montrées ont été exposées, dans un genre particulièrement expressif, pour rejoindre le titre de l'exposition, qui est aussi celui du texte d'Henri-François Debailleux pour le catalogue.

Les Rencontres sur la fraternité

Mustapha Cherif

09 octobre 2019

Mustapha Cherif était le deuxième invité des Rencontres 2019-2020 sur le thème de la fraternité. Né en 1950 dans l'Algérie française, il fait des études de sociologie, de lettres, de philosophie, puis mène une carrière d'universitaire qui le mènera à être ministre algérien des Universités. Mais Mustapha Cherif est surtout connu pour être un infatigable artisan du rapprochement entre les cultures et les religions, entre l'islam et le christianisme en particulier. Il explique dans nombre de livres, d'articles et de conférences, les valeurs d'ouverture et de tolérance de l'islam, décrédibilisées par l'islamisme. Ses idées ont eu un large écho après le fameux discours de Ratisbonne de Benoît XVI qu'il a rencontré immédiatement après. Hier soir Mustapha Cherif nous a parlé de l'Emir Abdelkader (1808-1883), dont il a écrit une remarquable biographie (Odile Jacob, 2016). En effet, Abdelkader a été un véritable apôtre de "la fraternité humaine universelle", celle au-delà des peuples, des cultures et des religions, la seule qui l'intéressait, et qu'il a pleinement expérimentée dans sa vie, puisqu'il fut un maître spirituel ouvert, qu'il se réconcilia avec ses ennemis d'hier (les Français occupants qu'il combattit 15 ans et qui l'admirèrent par la suite), qu'il sauva l'importante communauté chrétienne de Damas d'un massacre, qu'il prôna l'écoute d'autrui et le dialogue, etc. Et Mustapha Cherif de conclure : "L'Emir Abdelkader est un modèle pour notre temps."

Les Rencontres sur la fraternité

Alexandre Mars

18 septembre 2019

Alexandre Mars était le premier invité des Rencontres de la Galerie Guillaume, cette année sur le thème de la fraternité. Né en 1974, il crée sa première entreprise à 17 ans, puis une autre à 22 ans, puis Phonevalley et Scroon qu'il revend très très bien à Publicis et BlackBerry. Bref : à moins de 40 ans, il a fait fortune. Sans doute marqué par le divorce de ses parents alors qu'il n'avait que 3 ans, par une mère courage qui l'élève seule et qui n'oublie jamais d'inviter moins chanceux qu'eux à leur table, Alexandre est depuis révolté contre l'injustice qui frappe les "non chanceux du Premier jour." Aussi, après un tour du monde avec femme et enfants, il crée en 2014 Epic, une fondation à but non-lucratif, dont l’objectif est de lutter au côté des organisations sociales contre les inégalités qui touchent les enfants : la santé, la protection de l’enfance et l’éducation. Chaque année, il investit personnellement 2 millions d’euros pour financer cette fondation qui sélectionne et soutient nombre de projets philanthropiques en France et ailleurs. Avec son équipe, il va chercher auprès des entreprises et des particuliers les fonds nécessaires, munis de bâtons de pèlerins que sont le don et le partage qu'il prône comme les valeurs incontournables d'aujourd'hui. Alexandre conclut, sincère : "Je suis parti d'une envie qui me taraudait depuis l'adolescence : changer le monde." Pas moins...

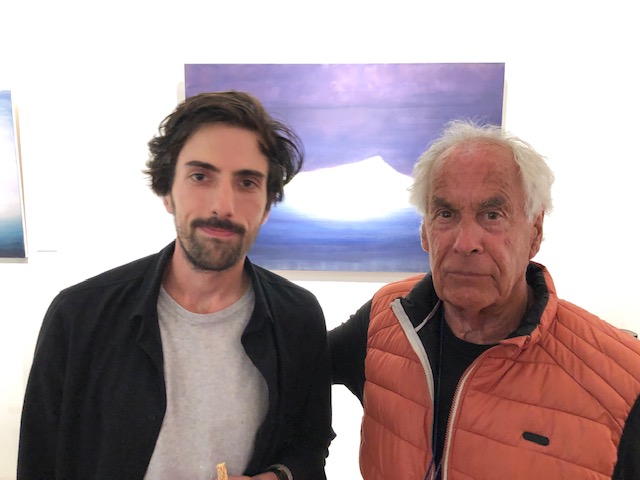

Vernissage Denis Christophel

Teintés d'azur, glacés de rose, lamés d'or

12 septembre 2019

En cette rentrée, de nombreux amateurs d'art sont venus découvrir les nouvelles œuvres de Denis Christophel, des toiles "teintées d'azur, glacées de rose, et lamées d'or"...